Portrait-robot

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Rach Teo)

Le dossier est complet.

Il ne dépasse pas les dimensions ni l'épaisseur imposée. Il a été signé par les fonctionnaires qui ont passé un concours. Ils se sont réunis pour harmoniser leur jugement. Le lisser au fer à repasser. L'ourler pour éviter les franges. Le dossier prend en compte les notions au programme. Mais le programme est incompréhensible. Chaque mot du programme est connu, mais l'assemblage de ces mots ne forme aucun contour identifiable.

Le visage du programme est familier, mais c'est un portrait-robot, une synthèse sans saveur dont l'enjeu n'est pas de rassurer, ni de troubler, ni de donner à penser, mais bien davantage de simuler un savoir. C'est-à-dire un pouvoir. Le dossier respecte les instructions officielles, qui s'éloignent autant que possible de l'essence du sujet. Presque rien n'y est lié. C'est un simulacre, une imposture, une série de masques.

Les masques s'observent, se reconnaissent plus ou moins, se rassurent. Passer quelques heures avec ces images de surface est très doux, très sucré. On s'y aimante, on ressent à l'estomac le manque. On cherche les masques déjà caressés, mais certains ont définitivement disparu. On ne le sait pas encore.

J'ai beaucoup dessiné, à Andernos. Ces images sont aujourd'hui dans des cartons à dessins, alignés dans la pièce d'une maison où je n'ai plus le droit d'aller.

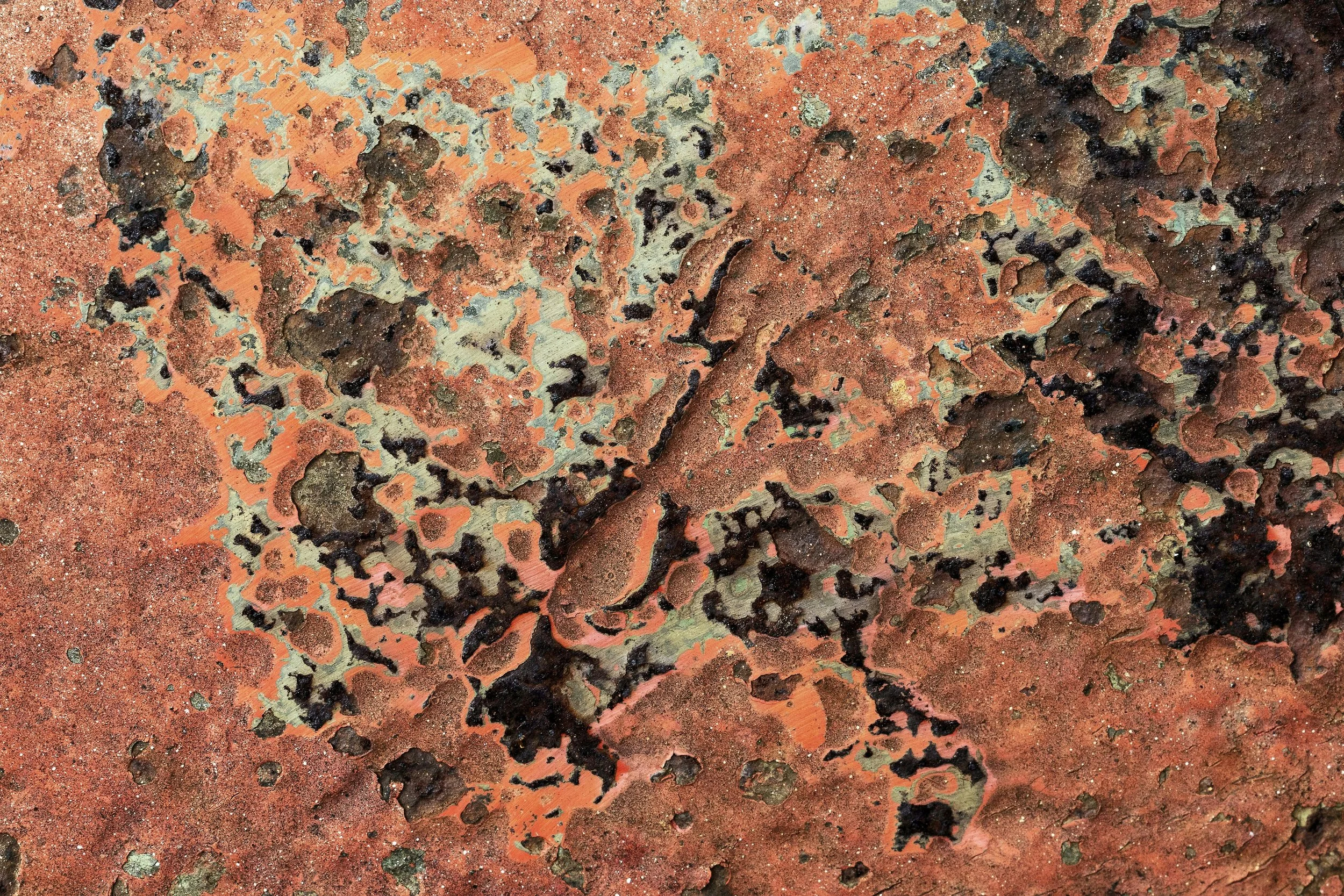

Carcasses, fluides, débris

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Christian M)

Le soleil de mai dessine des vaches rousses sur le bord de la route. Je ne retiens rien d'autre. Après deux heures de voiture. Rien de plus que les formes presque immobiles des vaches dans leur pré. À quelques centaines de mètres de la rocade, les animaux éparpillés racontent leur histoire en silence. Les voitures alignées dans leur canal les frôlent et disparaissent.

Elles – les voitures, les vaches – ne se rencontrent pas. Pourtant, elles ont un destin commun. L'abattoir est prêt à les accueillir, les bras ouverts, les yeux tendus, dans la chaleur. Elles auront de l'électricité, de la machine, des bruits.

Elles deviendront carcasses, fluides, débris. On pourra venir y piocher la nourriture pour d'autres vaches, d'autres voitures. Elles feront l'objet d'un sous-commerce, peu contrôlé, impulsé par des mains sales du matin au soir, organisé par des mains propres en toute circonstance.

Je n'ai rien à faire ici. Tout à faire à Andernos.

Les eaux monstres

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Appolinary Kalashnikova)

Rapides du Canada.

Un dépliant touristique Rapides du Canada . Accident dans les eaux monstres. Comme un précis de mort. Un mot comme ça. Rapides. Canada. Une phrase insignifiante. Poème toc du début de l'hiver. Un voyage rêvé, jamais accompli.

Reste ce papier, dans un tiroir, ici. Petite accumulation de guano. Rien de plus. Un dépliant oublié dans un livre de la collection J'ai lu , parmi d'autres livres alignés dans la véranda de la maison d'Andernos.

Et l’os

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo David Clode)

C'est un prisonnier. Sa cellule est sa tête.

Est-il dans une chambre ? Dans une maison d'arrêt ?

Disons : enfermé dans une cuve à mazout. Enfermé dans le doute. Enfermé dans l'étendue des déserts.

Au silence, opposer l'écho. À l'écho, répond le double.

Autrefois, il jouait du piano dans le salon. Les notes prenaient leur place dans l'espace. Il espérait être entendu. Les mélodies le nourrissaient comme l'eau et le pain. Aujourd'hui, la captivité lie ses mains et le piano prend de plus en plus d'espace. Il entend les notes glisser sur les parois de la cuve à mazout. Et l'odeur s'y colle. L'odeur devient les notes, comme au printemps les fleurs donnent les fruits. Et l'été qui vient poursuit le chemin, le creuse dans les champs oubliés. Les surfaces et les géographies. La voix se perche et gravit l'échelle des oiseaux, en trilles et modulations. Pour un sens à oublier.

Assemblages de pensées paradoxales, désarticulées, fades, en suivant quel chemin creusé au milieu des autoroutes, au-dessus, au-dessous ?

Il revoit les visages connus. Croisés pendant des années. Il voudrait les éviter, mais il n'y parvient pas. L'illusion d'être regardé, envisagé, considéré est un sucre. Mêlé au beurre, mêlé aux œufs, mêlé à la farine et cuit et recuit et moisi dans le garde-manger.

Le son du piano est caressant. La voix traverse la peau pour faire vibrer l'œsophage.

Qu'est-ce qu'un geste ? Se demandait-il, enfermé dans la cuve à mazout.

Qu'est-ce qu'un mot? L'ouverture de la porte devient le refrain de ses minutes.

Le cliquetis, la lumière, le frais d'un dehors en effacement illuminent sa nuit. Rares sont les secondes où s'estompe le goût qu'il a nourri pour cette torture. Il les aime également. Les limites n'ont presque plus de sens dans cette situation. Il les imite pour les tuer, comme font les imitateurs, nous tous au bout du compte. Son regret d'avoir laissé son petit carnet noir à l'extérieur s'estompe comme le froid de la crème glacée sous la brûlure du thé. Joindre les mains en tentant toutes les combinaisons possibles.

Un épuisement peut naître, apparaître, se cogner aux fenêtres oubliées, se réserver une sortie. Les entremêlements, les torsions, la douleur, les flexions. Les étirements, les pressions, les déchirements, les bleus. Le sang empêché, les veines mâchées, les cellules disjointes. Et l'os. C'est peut-être moi, peut-être un autre.

Attablé dans la salle à manger de la maison d'Andernos.

На межі (A la limite)

Par Ruslana KLIUCHKO

(photo Ruslana Kliuchko)

(Version française plus bas)

Я виросла в місті Дружба Сумської області. Пограниччя – те що визначає ідентичність цього регіону. Життя на прикордонній території все більше стирає межі нормальності та сприйняття небезпеки. Там залишаються лише ті, кого неможливо переселити, хто вріс корінням у свою землю, як столітні дерева. Ці люди є продовженням власних домівок, заручниками своєї географії, своєї історії. На межі залишаються ті, хто не може вчинити інакше. Сьогодні, за десять кілометрів від кордону з росією, вони піклуються про своїх тварин та працюють на своїй землі, готують варення, яке наполегливо пропонують взяти з собою. Тут, на цій землі, росте усе. Ця земля варта всього. Життя на прикордонні — це про вразливість наших ландшафтів і наших тіл, крихкість життя, неперервність нашої турботи.

Останні 6 років живу в стані «між». Дорога додому – неминуча, але з кожним роком все складніша. Їхати 6 годин в потязі було виснажливо, душно, стомлююче, нудно, нудотно, сонно, набрякло, але в кінці-кінців радісно. Зараз це так само, але після обстрілу вокзалу в Дружбі влітку 2024 потяг їде тільки до Шостки, і останні 50 кілометрів доводиться долати машиною. Це долання триває біля 2 годин і супроводжується натужним гуркотом машини на колдобинах, визжанням на ґрунтових дорогах, зупинками на блокпостах і вдивлянням у порожні знаки на узбіччях доріг. Колись наше місто будували як важливий залізничний вузол, у часи незалежності потяги проходили тут таможню при перетині кордону з росією. Зараз в сторону С-буди розібрані колії.

Повітря тут зовсім інакше. Воно солодке, наповнене сонцем і невловими запахами трав, квітів, і чогось такого, від чого хочеться плакати сльозами щастя. Принаймні приємно згадувати про нього, як про таке. Бо осінь 2024 загущувала повітря димом і кіптявою. Горіли торф’яники. І тушити їх було неможливо, бо ліс під кордоном замінований. Гірчить у роті, дихати стає все важче. Особливо по вечорах, коли вітер зі сходу. Дні коротшають. Осінь. У новому, 2025 році я в’їжджаю у темряву. В чорноту невизначеності, невідомості, порожнечі, трауру, аскези. В першопітьму джерела свого існування. Чорнота збирає всі кольори гамми, це брак і надлишок водночас. Брак світла і надлишок надій, «що колись буде так, як раніше». Бо вже ніколи не буде.

(Version française)

J'ai grandi dans la ville de Druzhba, dans la région de Sumy. La frontière définit l'identité de cette région. Vivre dans la zone frontalière brouille de plus en plus les limites de la normalité et la perception du danger. Seuls restent sur place ceux qui ne peuvent être réinstallés et qui se sont enracinés dans leur terre comme des arbres centenaires. Ces personnes sont le prolongement de leur maison, les otages de leur géographie et de leur histoire. Ceux qui ne peuvent pas faire autrement restent à la limite. Aujourd'hui, à dix kilomètres de la frontière russe, ils s'occupent de leurs animaux et travaillent leur terre, fabriquant des confitures qu'ils tiennent à emporter avec eux. Tout pousse ici, sur cette terre. Cette terre vaut tout. La vie à la frontière, c'est la vulnérabilité de nos paysages et de nos corps, la fragilité de la vie, la continuité de nos soins.

Au cours des six dernières années, j'ai vécu dans un état d'"entre-deux".

Le voyage de retour est inévitable, mais il devient chaque année plus difficile. Les six heures de train étaient épuisantes, étouffantes, fatigantes, ennuyeuses, nauséabondes, somnolentes, dilatées, mais à la fin, elles étaient joyeuses. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais après le bombardement de la gare de Druzhba à l'été 2024, le train ne va plus qu'à Shostka, et les 50 derniers kilomètres doivent être parcourus en voiture. Ce trajet dure environ deux heures et s'accompagne d'un grondement sourd de la voiture sur les nids-de-poule, d'un crissement sur les chemins de terre, d'arrêts aux postes de contrôle et de la contemplation de panneaux vides sur le bord de la route. Il fut un temps où notre ville était un important nœud ferroviaire et, à l'époque de l'indépendance, les trains passaient la douane ici lorsqu'ils franchissaient la frontière avec la Russie. Aujourd'hui, les voies ferrées sont démontées en direction du bâtiment C.

Ici, l'air est complètement différent. Il est doux, rempli de soleil et d'odeurs insaisissables d'herbes, de fleurs et de quelque chose qui vous donne envie de pleurer de bonheur. Du moins, c'est agréable de s'en souvenir. Car l'automne 2024 a épaissi l'air de fumée et de suie.

Les tourbières brûlaient. Et il était impossible de les éteindre car la forêt près de la frontière était exploitée. J'avais la bouche amère et j'avais de plus en plus de mal à respirer. Surtout le soir, quand le vent vient de l'est. Les jours raccourcissent. C'est l'automne.

En cette nouvelle année 2025, je roule dans l'obscurité.

Dans le noir de l'incertitude, de l'inconnu, du vide, du deuil, de l'austérité.

Dans l'obscurité primordiale de la source de mon existence.

Le noir rassemble toutes les couleurs de la gamme, il est à la fois manque et excès. Un manque de lumière et un excès d'espoir, "qu'un jour ce sera comme avant".

Parce que ça ne le sera jamais.

Rêve

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Jr Korpa)

Rêve.

Je me trouve dans une chambre. Ce pourrait être la chambre dans laquelle je dors souvent à Andernos. Celle où dormaient mes grands-parents. Où ma grand-mère Paulette est morte. Où j’ai dormi, enfant, dans un petit lit près du leur. Celle où j’ai photographié mon grand-père René dans le miroir de l’armoire. Ce pourrait être aussi celle de l’appartement bordelais que mes grands-parents ont occupé pendant trente ans entre les années 50 et 1982.

Au-dessus du chevet du lit, sur le mur, une étagère sur laquelle sont posés de vieux objets. À la gauche du lit, une grande armoire en bois, style années cinquante, très sobre, sans miroir. Sur cette armoire, d’autres objets anciens. Des jouets en bois articulés, une sorte d’agenda à la couverture de cuir, mais qui est aussi une sorte de radio avec des boutons.

Assis sur le rebord du lit se trouve mon frère Hervé, et à sa gauche mon grand-père René. Ce dernier n’a pas le visage que je lui connais. Il est plus jeune. Et ce n’est pas tout à fait lui. Il parle, et sa voix n’est pas exactement la même. Il évoque le fait qu’il est en visite, depuis le monde des morts. Le ton est léger, à la plaisanterie. Il dit qu’il pourra transmettre des messages. On se regarde les uns les autres. Je suis affairé à choisir, trier ces objets que je manipule, dont j’essaie de comprendre le fonctionnement. Je me les approprie, dans le but de les revendre, d’en tirer profit. J’en place certains dans une sorte de sac, de valise de voyage.

Puis je me baisse pour regarder sous l’armoire. Je trouve des objets métalliques, sortes de dispositifs pour passer des diapos, ou pour maintenir un négatif dans un agrandisseur. Alors que je saisis ces objets, deux photos s’en échappent. Une en couleurs, que je n’arrive pas à distinguer. L’autre est un petit morceau de pellicule en noir et blanc, transparent, mais positif. C’est un portrait de ma mère. Juste son visage, de profil. Le profil droit. Elle a une quarantaine d’années. Son expression est grave, presque sévère. Elle a un air soucieux, comme rentrée en elle-même. Elle est très bien coiffée.

À la vue de cette image, je m’effondre sous le coup de l’émotion. Mon front touche le sol et je pleure. Mon frère et mon grand-père me regardent, ils sont touchés par ma détresse.

Je me réveille.

Kherson sans but

Par Taras KOVACH

(photo Viktor Hesse)

(UA). Version française ci-dessous.

Я виріс у спальному районі Другий Таврійський, північно- східній окраїні Херсону. Батьки отримали тут однокімнатну квартиру у панельній дев'ятиповерхівці. Мені було тоді 4, але я чітко пам'ятаю як вперше мене туди привели. Ми йшли через недобудовані місця району, була пізня осінь і багато луж. Дім навпроти нашого ще був в процесі будівництва, без вікон, просто каркас, а за ним поле. Навколо був приватний сектор і вертолітне поле. На полі випасали стадо корів з прилеглого приватного сектору. Корів вели на пасовище зранку і ввечері назад, у цей час весь громадський транспорт зупинявся, бо частину дороги корови йшли по проїзжій частині. Мене вражало, що корови були всі однакові глибоко коричневого кольору, всі як одна. На вертолітному полі згодом почали будувати мікрорайони Третій та Четвертий Таврійські, і корів стало ніде пасти. Навпроти нашої тролейбусної зупинки була величезна земляна гора. Походження її невідоме. Вона була велетенська серед поля. Сніг у Херсоні випадав рідко і майже не лежав, але коли це траплялося, то діти з усього масиву приходили кататися з неї на санках. Стояли черги, щоб піднятися наверх. Гора була повна людей, а сніг перетворювався на суміш льоду і грунту. В дитинстві ми залазили на дахи дев'ятиповерхівок, там пахло розпеченою смолою і мастикою, якою ізолювали шви панелей будинку. Ми збирали і ліпили з неї різні об'єкти для ігр. Також ми любили мандрувати підвалами будинків, залазили у одному під'їзді і проходили крізь весь будинок, всі 5-6 під'їздів. Так само ми мандрували у шахтах тепломереж, коли можна було пройти далеко під землею і вийти зовсім у іншому дворі масиву. В нашому районі було багато голуб'ятен - невеликих будиночків на металевих трубах серед дворів багатоповерхівок. Саме там я познайомився з чоловіками, які тримали голубів, запускали їх у небо, і став членом їх ком'юніті. Це хоббі я зберіг дотепер. На вертолітному полі ми ловили з нір павуків-тарантулів. Їх можна було здати в аптеку за гроші, отрута павуків використовувалася у деяких видах ліків. Так ми могли заробити. Ми ловили ящірок і влаштовували між ними перегони. Влітку ми влаштовували бої двір на двір і обливалися водою з саморобних водяних пістолетів. Також ми робили саморобні скейти з елементів меблів, а замість колес вставляли автомобільні підшипники. Ці тачки дуже грохотіли на асфальті, і коли ми влаштовували перегони, то гуркіт ехом лунав у бетонних дворах. Коли я закінчував школу, ми з батьками переїхали жити у центр Херсона. Потім я поїхав навчатися у інші міста України, але коли приїзжав у Херсон, часто їздив у свій район погуляти дворами, зайти у гості до знайомих. Зараз не знаю коли потраплю сюди знов, щоб просто прогулятися без цілі.

_ _ _

(FR)

J'ai grandi dans le quartier résidentiel de Druzhyi Tavriyskyi, à la périphérie nord-est de Kherson. Mes parents ont obtenu un appartement d'une pièce dans un immeuble à panneaux de neuf étages. J'avais 4 ans à l'époque, mais je me souviens très bien de la première fois que l'on m'a emmené là-bas. Nous avons traversé les zones inachevées du quartier, c'était la fin de l'automne et il y avait beaucoup de flaques d'eau.

La maison en face de la nôtre était encore en construction, sans fenêtres, juste une charpente, et un champ derrière elle. Il y avait un secteur privé et un tarmac pour hélicoptères dans les environs. Un troupeau de vaches du secteur privé voisin broutait dans le champ. Les vaches étaient emmenées au pâturage le matin et ramenées le soir, moment où tous les transports publics s'arrêtaient parce que les vaches marchaient sur une partie de la chaussée. J'ai été frappé par le fait que les vaches étaient toutes de la même couleur brun foncé, toutes semblables.

Plus tard, les troisième et quatrième microquartiers de Tavriyskiy ont été construits sur le champ d'hélicoptères, et les vaches n'avaient plus rien à brouter. En face de notre arrêt de trolleybus se trouvait une énorme montagne de terre. Son origine est inconnue. Elle était gigantesque au milieu du champ. Il neigeait rarement à Kherson et ne restait presque jamais là, mais lorsqu'il neigeait, les enfants de toute la région venaient faire de la luge. Il y avait des files d'attente pour y monter. La montagne était pleine de monde et la neige se transformait en un mélange de glace et de terre.

Enfant, nous grimpions sur les toits des immeubles de neuf étages, sentant l'odeur de la résine chaude et du mastic utilisés pour isoler les joints des panneaux de la maison. Nous ramassions et moulions divers objets avec lesquels nous jouions. Nous aimions aussi voyager dans les sous-sols des maisons, en grimpant par une entrée et en parcourant toute la maison, soit 5 à 6 entrées.

Nous voyagions également dans les puits du réseau de chauffage, lorsque nous pouvions aller loin sous terre et ressortir dans une cour complètement différente de l'immeuble. Dans notre quartier, il y avait beaucoup de pigeonniers - des petites maisons sur des tuyaux métalliques dans les cours des immeubles. C'est là que j'ai rencontré des hommes qui élevaient des pigeons, les lançaient dans le ciel et devenaient membres de leur communauté. J'ai conservé ce hobby jusqu'à aujourd'hui.

Sur le terrain d'hélicoptère, nous avions l'habitude d'attraper des araignées tarentules dans leurs trous. Nous pouvions les vendre à une pharmacie pour de l'argent, car le venin d'araignée était utilisé dans certains types de médicaments. C'est ainsi que nous pouvions gagner de l'argent. Nous attrapions des lézards et organisions des courses entre eux.

En été, nous nous battions de cour en cour et nous nous aspergions d'eau avec des pistolets à eau faits maison. Nous fabriquions également des planches à roulettes artisanales avec des meubles et nous insérions des roulements de voiture à la place des roues. Ces voitures faisaient beaucoup de bruit sur l'asphalte, et lorsque nous faisions des courses, le bruit résonnait dans les cours en béton.

Lorsque j'ai terminé l'école, mes parents et moi avons déménagé dans le centre de Kherson. J'ai ensuite étudié dans d'autres villes d'Ukraine, mais lorsque je venais à Kherson, je me rendais souvent dans mon quartier pour me promener dans les cours et rendre visite à mes amis.

Aujourd'hui, je ne sais pas quand je reviendrai ici, juste pour me promener sans but.

La traversée des bêtes

LA TRAVERSÉE DES BÊTES

Par Stéphane LEMOINE

(photo Yousef Espanioly)

Il est des routes qui s’étirent sous nos yeux ébahis où la nuit dissimule la vie de la forêt.

Seul le feu des projecteurs fait apparaitre au hasard quelques yeux. Perles brillantes dans la pénombre puis s’estompent. Biches et faons bondissent effrayés.

J’évite de justesse deux titanesques sangliers.

Que se passe-t-il ce soir pour que surgissent renards, ragondins, chouettes, éperviers ?

La falaise

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Sophie)

Rares dimanches.

Rares moments de fraîcheur au milieu du moite, des mobylettes de novembre, des balayettes partagées. Suite à votre lettre du 1er novembre. S'emparer du langage à tout prix. Pour éliminer les étoiles qui passent devant les yeux après l'éternuement. Vous avez été sélectionné pour participer. Quelques mètres carrés d'herbe, quelques week-ends le nez dans les pâquerettes pour y trouver une demi-souris au moment où un chien aboie après un chat.

Et on y va encore, on y retourne même si on n'aime pas ça. Parce qu'on a besoin d'amis, on a besoin d'un truc chaud. Désir d'une possible évidence quand tout est compliqué. Se complique et alterne le pire et le pas terrible. Nous reviendrons vers vous le moment venu.

Ordre et propreté afin de ne rien trouver sur la route qui mène à la falaise au-delà de laquelle aucune mer ne s'étend. Car les explications s'effondrent avant de s'élever, accompagnées de violons synthétiques d'assez bonne qualité, avec un son aigu dans l'oreille gauche, petit acouphène pervers installé l'année dernière.

Que veux-tu y faire ? Que veux-tu ? Que vouloir ?

Par moi, Andernos n'a jamais cessé d'être désiré.

L’ampli à 8,5

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Gabriel)

Tu n'essaies pas. Tu n'essaies même pas.

Pourquoi. Tu n'essaies pas.

Les sons dégringolent les escaliers en silence. Comme si personne n'était là pour les écouter. Dans la chambre, l'ampli à 8,5.

Il court à travers champs, vers le soleil et la mer. Il sort des serpillières. Il sort des vacances à la maison. Il s'en sort, il s'en extrait facilement. Mais pour combien de temps ? Couvre-feu à 19 h. Coucher à 21. Rien ne se détache au bout, rien n'émerge à la fin.

Les feuilles noircies recto verso sont ingérées. Les feuilles entièrement dessinées couvrent des moquettes en mauvais état. Achetées dans la zone industrielle. Il y est allé tout petit avec sa mère. Il y est allé avec son zona au cuir chevelu. Pour oublier la douleur, il entendait des clochettes et des voix de filles mêlées dans une belle image.

Tricotant des textes avec la langue dans sa joue, tripotant ses cheveux, nerveux avant la prise du médicament jusqu'à la guitare dans l'ampli à 9, jusqu'au film téléchargé et juste avant une ou deux heures de sommeil. Juste avant les draps traversés d'odeurs et le lit individuel, le matelas défoncé, le matelas de ses huit ans et les nuits passées à dormir de moins en moins.

Et les émissions de radio toujours plus longues, volume minimum du grésillement avalé par l'oreille. Quelques années agrippé à ce son gris. Quelques journées amères. Amères amères amères.

Ah non ! Ce n'était pas à Andernos !

Tremblement de la langue

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo David Clode)

Le tremblement de la langue.

Mon arrière-grand-mère Constantine était perdue entre deux langues. Figée entre deux cultures, pour toujours ni de l’une ni de l’autre. Elle est passée des mains de son mari à celles de ses filles. Du Royaume d'Espagne à la République française. Un jour, un imbécile a déclaré devant moi : « Une langue, c’est comme le vélo : ça ne s’oublie pas ».

Constantine avait oublié une bonne part de son espagnol, et jamais vraiment appris le français. J'entends son accent aujourd'hui encore, ses R roulés, ses voyelles bordelaises. En quelle langue pensait-elle ?

J'entends de moins en moins l'accent du Sud-Ouest, à Andernos. Les polyglottes atteints de la maladie d’Alzheimer oublient les langues qu’ils ont apprises, d’abord les plus récentes, puis finissent par ne conserver que leur langue maternelle, un dialecte parfois. Avant de n'en plus parler aucune.

Le projet de se perdre

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Tania Malréchauffé)

Je lève la tête vers le nom des rues. Il marque l’espace : l’artère devient un fil dont l’identité se tresse avec celles d'autres artères. Je ne parcours pas toutes les rues. Dans une ville inconnue, je vais où tout le monde va. Dans ma ville ? Guère mieux. J’ignore la plupart des rues qui se trouvent tout près de chez moi.

Se perdre n’est pas facile. Tout est fait pour contrarier ce projet. Le monde est zébré de rues sans nom, où je n’irai jamais me perdre, fantômes de vies inconnues.

Je vais toujours où je suis déjà.

La forme du silence

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Merri J)

Assis dans cette maison, je dessine la forme du silence. Le contour est un peu flou, mais son volume est à portée de mes yeux. Sa couleur aussi. Je peux le caresser. Il a une peau, un grain, une chaleur. Un corps. Il frémit quand j’approche ma main. Je lui murmure quelques mots, mais je sens bien qu’il ne m’écoute pas. Il se détourne de moi, en colère. Il aime sa tranquillité. Il m’a laissé le caresser, mais c’est parce qu’il a pitié de moi. Je l’aime.

Le correcteur

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Patrick Tomasso)

Un rouleau de ruban correcteur est posé sur mon bureau. Je l’ai acheté pour masquer mes erreurs. Elles sont masquées autant que signalées. C'est le but. J’écris presque sans ratures. Je n’écris que des phrases entendues quelques secondes auparavant dans le silence de la page.

Ensuite, je recopie le texte à l’aide d’un ordinateur. Commence la recomposition. Les mots s’intercalent, glissent, s’annulent. Disparaissent, oubliés. S’endorment pour des années.

Je les retrouve un jour d’automne, quand une amie les réveille pour les boire. Ils me paraissent fragiles, gauches, ternes. Je souffle sur leur visage pour les aider à sortir de leur torpeur. Paresseux, ils se rangent les uns à côté des autres. Certains boitent, d’autres chantent. Je les rhabille comme des enfants de trois ans, alors qu’ils en ont plus de dix. Ils chantent leur mélodie en murmurant, tordant leurs doigts, levant les yeux au ciel.

Parfois, ils sont sur le point d’entamer une phrase, mais après une brève hésitation, ils se taisent.

Je parle pour eux.

La réflexion

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Maxim Hopman)

C’est un jour où le corps est éprouvé.

Aller d’ici à là, porter, se baisser, se lever, ouvrir, monter, descendre, rester debout, assis, parler à, parler pour, parler contre, se dessiner dans des espaces ordinaires, familiers, invisibles, toucher le mobilier, le déplacer, sortir, entrer, sortir, juger chaque seconde, sans socle, au hasard presque, sans le temps de la réflexion.

Réfléchir suppose un miroir et un objet qui s’y reflète. Réfléchir sans objet, sans miroir, c’est l’illusion de la réflexion. Ce qu’il faut, c’est diriger et contraindre le geste dans le territoire délimité. Et avoir le sentiment profond que cet espace est délimité par le corps, alors que c’est au contraire le corps qui est délimité par un espace donné à chacun.

Cet espace devient celui qui l’habite, pour celui-ci seulement. Et tant pis si le modèle se répète par millions.

Je veux dire : par milliards.

La marge de progrès

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Steinar Engeland)

La marge de progrès.

Si je peux rayonner, si je peux trouver un terrain, si je peux m'absenter, si je peux me poser la question, si je peux évoquer, si je peux en parler, si je peux parler de la famille, si je peux être passif, si je peux avoir des difficultés de graphie, si je peux relever de tel ou tel dispositif, si je peux montrer une certaine bonne volonté, si je peux avoir des lunettes, si je peux démarrer le processus, si je peux avoir des absences, si je peux faire des progrès, si je peux être accueilli, dans un foyer, si je peux mémoriser ces quelques mots, si je peux rester à la maison, si je peux éviter la lumière, si je peux progresser dans le relationnel, si je peux être malmené, si je peux être dans le déni, si je peux dire oui oui oui oui, si je peux exposer mes faiblesses, si je peux suivre un meneur, si je peux être inclus, si je peux être exclu, si je peux apprendre par cœur, si je peux restituer, si je peux me mettre à jour, si je peux être allergique, si je peux poser un diagnostic, si je peux jouer un rôle, si je peux changer de prénom, si je peux donner un coup de main, si je peux jongler avec le sens, si je peux allonger le délai, si je peux tenir ma tête dans mes mains, si je peux traduire un texte court, si je peux louer les services d’un être humain, si je peux déjouer ton piège, si je peux me faire entendre, si je peux vouloir quoi que ce soit.

Ici, dans cette maison à Andernos, je n'entends jamais ces mots. Et même, je les oublie. Je n'entends rien, excepté la voix qui me traverse et me guide depuis toujours.

Présence silencieuse, mais pas muette, tissée des voix aimées et des voix perdues.

Les appétits

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Caleb Stokes)

Les casserons, le grenier médocain, la crème aux œufs. Le marché municipal d'Andernos est ouvert et fourmille. Le vendredi, il s'empare de la rue, de la place, des appétits.

Je le trouve effrayant.

Les souvenirs

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Richard Stovall)

Il ne faut pas se goinfrer de souvenirs.

Comme le sucre, ils donnent le vertige. La nausée. Le cerveau supplie de diminuer les doses. Le décor tangue et s’efface. Il est temps de reprendre pied dans le présent. Et pour changer de temps, il faut changer de lieu. Mais alors il faut voyager, et les trajets font remonter d’autres souvenirs au fond de la gorge. On peut s’accrocher à la lecture, qui infiltre le cerveau comme l’eau le papier. Les fibres se détachent, s’éparpillent dans l’espace, se perdent. Elles ne s’agrégeront plus jamais.

D’autres prendront leur place, lentement, comme une plante se forme en sortant de terre. Quand on a grandi près d’elle, habiter loin de la mer est une douleur que rien ne peut consoler.

Le sentiment océanique se réduit à une carte postale aussi vite que la lumière du soleil vient frapper les arbres morts sur cette plage. Ces arbres ont bu la lumière pour grandir, et aujourd’hui elle les sèche avec le vent. Ils apparaissent, disparaissent, portés par les marées. On ne sait jamais s’ils seront là quand on revient les voir.

L’expérience du paysage est écrasée par le capteur de la caméra. Je veux essayer de la recréer ici, plusieurs mois après, enfermé dans ma semaine.

Une place

ANDERNOS

Par Lionel FONDEVILLE

(photo Abdullah Öğük)

Dans chaque ville, je cherche une place comme cette place.

Mais elle n'existe qu'ici. J'y reviens tous les ans pour l'éprouver. Quelques changements en surface. Des arbres poussent, des arbres meurent. Tel banc est remplacé, une fois son bois pourri. On aménage le terrain de pétanque, on change la boîte aux lettres jaune. Les maisons qui l'entourent changent peu. Leur portail, parfois.

C'est toujours la même odeur de pin. La lumière jaune du soir. Les oiseaux, les avions de la base aérienne de Cazaux. Les voix des vacanciers dans leur jardin. Les pigeons, les corneilles, les guêpes. C'est une étoile dont les branches font le tour de la Terre. Six bras, pour m'atteindre où que je sois.

Avec des restes de lumière

Extrait de “AVEC DES RESTES DE LUMIERE”

Par Odile ROBINOT

(photo Odile Robinot)

ici, le paysage emporte tout. C’est lui qui décide. Le vent, les vignes, les collines de pierres et les rivières. Cette âpreté.

Je suis venue là pour me mettre au pas du paysage. Avoir de quoi lutter, mettre mon énergie au défi. Durer. Connaître mon ennemi, postée en sentinelle sur mon sentier étroit.

D’où que je vienne, je finis toujours par traverser ces espaces désolés, éblouissants, qui me ramènent chez moi. Chaque jour, je suis ce cheval idiot qui galope à perdre haleine vers une odeur connue, une chaleur en mémoire, un seul lieu possible, sans me poser d’autres questions que celle de l’abri domestique. Je perpétue ce mouvement rudimentaire depuis quelques années déjà et j’y trouve un repos.

Le village est pourri : disparate, déglingué, rapiécé comme un vieux camion aux tôles froissées, sale. Le village est archaïque. Mais il est posé exactement au centre d’un lieu qui pourrait incarner la naissance du monde : nu, confiant, plein. Un paysage de premier jour, d’une beauté Première.

Chaque soir, mon fourgon bleu immortel quitte le val en faisant tousser les tôles sur la route défoncée, il enjambe la rivière, monte, monte encore parmi les collines, en faisant grincer les vitesses dans les virages, dépasse l’épaisse rangée de cyprès centenaires qui tente encore de protéger les morts anciens des querelles modernes, rétrograde, ralentit, et soudain le voici : haut, improbable, tombé du ciel, niché comme un oiseau imprudent dans un nid de hasard. Imprenable.

De toute façon, personne n’en veut, ou presque. Le village est si petit, si difficile à comprendre, si discordant…

Je suis arrivée. C’est là. Je coupe le moteur, comme une enfant qui arrête de parler, met son index en croix sur les lèvres et joue à arrêter le monde. En un instant, il me semble que le monde m’obéit. Tout s’arrête. Le vent. Les collines, les pierres. Tout se tait et attend.

Enfin le paysage se révèle : on peut y lire l’écriture des vignes, son manuscrit secret, dans l’alignement de ses mystérieux idéogrammes aux jambes noires. Un texte sacré se déploie en silence et met tout le paysage au pas de ces mots. Ici, depuis toujours, c’est la vigne qui raconte. La grande narratrice, c’est elle.

Je viens ici pour déchiffrer l’espace, pour lire le paysage, habiter le silence. Je veux croire à la vertu du temps qui ne passe pas, du temps qui dépose, du temps qui reste. Je veux croire à la poussière, qui a dessiné les collines, le petit volcan éteint, au bout du village, au pied duquel on trouve encore des traces de la mer ancienne, sous forme de coquillages fossilisés, bivalves, huîtres ou tutus pointus tout en spirales, dont je ne connais pas le nom -ces mêmes coquillages que je trouvais sous le sable, dans mon enfance, le long de cette plage déserte où je passais l’été avec mes parents et mon frère, sous la tente fragile en toile orange. Je me souviens que je m’endormais en les tenant dans la main. En remuant doucement les doigts, je faisais jouer leur petite musique du départ vers les rêves.

Presque chaque soir, j’essaie d’imaginer ce village au bord de la mer, d’emporter son image tendre dans ma nuit.

Ici, au-dessus des vignes, dans le silence des récits entrevus, ne battent plus que les bourrasques de vent et les ailes des grands oiseaux qui planent dans les courants ascendants. Milans noirs, rapaces, vautours grisés d’espace. Solitaires, et agressifs avec les intrus. Quand le vent cesse, le ciel se poudroie de nuées d’étourneaux, qui dessinent d’amples mouvements de danse dans les airs. Solidaires, pour échapper à leurs prédateurs et économiser l’énergie qu’il faut déployer pour lutter contre le frottement de l’air sur leur petite masse de plumes.

Solitaires et solidaires partagent le même ciel, mais jamais ne se mêlent, jamais ne se frôlent. Comme au village, scindé en deux clans coupés net : les « Icis » et les « Nulle parts ». Les Icis, solidaires décident pour les Nulle parts solitaires, qui ne vont même plus voter et se fréquentent à peine. Même les langues s’en mêlent : chacun parle son dialecte. Le seul langage commun est celui du vin, qui a le pouvoir universel de délier toutes les langues, sans distinction d’origine.

C’est dans cette curieuse société de discorde, au milieu de cette antique « Terre du milieu » écrite de vignes noires, ce petit village perché qui fut un bord de mer, que je vis, avec des restes de lumière.

Solitaire.